FEATURED

家に絵を飾りたい!どんなサイズの絵を選べばいいの?――はじめてのアート購入で迷わないための基礎知識と選び方ガイド

このコラムでは、アートを暮らしに取り入れたい初心者の方に向けて、絵のサイズや額装の基本、飾る場所の選び方、価格の考え方までをわかりやすく解説します。そして最後に、どんな気持ちで作品と向き合うとよいのか――“アートを楽しむ心構え”についてもお伝えします。

詳細を見る

FEATURED

このコラムでは、アートを暮らしに取り入れたい初心者の方に向けて、絵のサイズや額装の基本、飾る場所の選び方、価格の考え方までをわかりやすく解説します。そして最後に、どんな気持ちで作品と向き合うとよいのか――“アートを楽しむ心構え”についてもお伝えします。

詳細を見るアートコラム

12月号は『月刊美術』の恒例人気企画、「ネクストブレイク」が巻頭特集。40ページの大ボリュームで気鋭の作家とその作品を紹介します。そのほか、好評の連載企画、足を運びたくなる展覧会レビューなど、充実のアート情報が凝縮された一冊。その見どころをギュッとご紹介します。

詳細を見る

高見山展望台(尾道市)からの眺め 海と芸術が響き合う瀬戸内・備後エリア。温暖な気候と穏やかな海に囲まれたこの地域には、平山郁夫や圓鍔勝三、奥田元宋・小由女など、日本の近現代を代表する美術家たちの足跡をたどる美術館が点在しています。尾道や福山、笠岡など、風景とアートが溶け合う街をめぐれば、瀬戸内ならではの豊かな文化に出会えるはずです。 ――月刊美術2025年11月号より転載。 海とアートが響き合うエリアへ… 文化と歴史の街 瀬戸内・備後への旅 福山天満屋のリニューアル・オープンを機に、瀬戸内・備後エリアのアートスポットを巡ってみた。同じ広島県内でも、行政や経済の中心が広島市であるなら、福山市は歴史と文化の薫り漂う街として親しまれている。福山を中心に日本地図を広げてみれば、「瀬戸内・備後」と呼ばれるこの地域には、近現代を代表する巨匠を紹介する美術館が数多く点在していることにも気づく。ここでは、風光明媚な景勝地とともに、芸術文化を彩る美術館を紹介していきたい。 尾道周辺エリア 平山郁夫美術館圓鍔勝三彫刻美術館 福山から尾道まではJRでおよそ20分。林芙美子の『放浪記』、小津安二郎の『東京物語』、さらに大林宣彦の「尾道三部作」の舞台として広く知られる尾道は、「坂と寺、海に開けた港町」という歴史を背景に、文学や映画、アート、サイクリングといった多彩な文化を育んできた街。 この地には「千光寺」をはじめとする多数の寺院が山の斜面に並び、石段や坂道とともに独特の風景を形づくる。中世からの町並みと近代の商家が入り混じる、その風情ある街並みは、川のように細長い海峡「尾道水道」とともに、〈尾道らしさ〉を感じさせる景観のひとつだ。また、ここには地域の文化や歴史に深く根ざした美術館も数多く点在する。特に文化勲章受章者である日本画家・平山郁夫と彫刻家・圓鍔勝三の美術館は、訪れる価値の高いアートスポットとして人気が高い。 画家の生地・瀬戸田町にある平山郁夫美術館は、仏教伝来からシルクロード、日本の風景まで、時代とともに変化してきた画家の歩みや作品の変遷を紹介する施設。代表作の数々を鑑賞できるだけでなく、瀬戸田町の風景と調和する現代建築(建築家・今里隆が設計)も見どころのひとつ。 一方の圓鍔勝三彫刻美術館は、彫刻家の出身地である御調町にあり、代表作《なぎさの女神》など、平和の象徴として親しまれてきた作品を多数収蔵している。企画展で作品の魅力を紹介するほか、美術館の館内や庭園に並ぶ野外彫刻が、自然と調和した穏やかな空間を作り出している。二つの美術館は、どちらもぜひ訪れたいスポットだ。 平山郁夫美術館(広島県尾道市瀬戸田町沢200-2)建築家・今里隆が設計した現代建築も見どころのひとつ 圓鍔勝三彫刻美術館(広島県尾道市御調町高尾220)周囲にある記念公園では、圓鍔の野外彫刻を楽しむこともできる 三次(広島)・笠岡(岡山)エリア 奥田元宋・小由女美術館笠岡市立竹喬美術館 自動車での移動が可能なら、福山の周辺にある美術館もめぐってみたい。福山から北へおよそ90km。広島県三次市にある奥田元宋・小由女美術館は、中国自動車道を使えばおよそ1時間半でアクセス可能だ。 同館は、日本画家・奥田元宋と人形作家・奥田小由女の日本でも例を見ない夫妻の名を冠した美術館。奥田夫妻の作品を中心に、国内外の優れた芸術作品を紹介する企画展を開催。建築家・柳澤孝彦氏の設計による、周囲の自然と調和した建物も一見の価値ありだ。 福山から西へ。40kmほど車を走らせれば、岡山県の笠岡市にアクセスできる。山陽自動車道(高速道路)を使えば便利だが、一般道を使って景色を楽しみながら向かうのも一興だ。 笠岡市立竹喬美術館では、小野竹喬の作品を中心に、同時代の京都画壇の画家や岡山出身の画家の作品を展示。定期的に開催される特別展では、竹喬の作品を通じて日本画の魅力を多角的に紹介。日本画ファンなら一度は訪ねてほしい美術館だ。 奥田元宋・小由女美術館(広島県三次市東酒屋町10453番地6)両作家は、夫婦で文化勲章を受章した日本初の例としても注目されている 笠岡市立竹喬美術館(岡山県笠岡市六番町1-17)竹喬を中心に、同時代の京都画壇の画家や笠岡出身の画家の紹介も 薔薇と城と歴史の街・福山 最後に、今回の旅の拠点である福山の魅力を紹介したい。街のシンボル的存在である福山城は、江戸時代初期に築城され、現在は天守閣から市街と瀬戸内の景色を一望できる観光名所。城周辺の公園は四季折々の花々に彩られ、特に春の桜と秋の紅葉は多くの人々を魅了する。また、福山は「ばらのまち」としても知られ、市内各地でバラ園やイベントが開催、色とりどりの花々が街を華やかに彩る。薔薇の愛好家なら5月の訪問がベストだ。さらに郊外には江戸時代の面影を残す鞆の浦もあり、港町の趣や潮待ちの風景を散策すれば、映画や絵画の世界に入り込んだような感覚を味わうこともできる。 観光の拠点としてもたくさんの魅力が詰まった街・福山。ここを拠点に、瀬戸内・備後エリアのアートを楽しんもらえたら幸いだ。 福山のシンボルともいえる福山城街のあちこちで美しい薔薇を見ることができる“ばらの街・福山” (編集部)企画協力:如月美術 月刊美術11月号の紹介はこちら 月刊美術11月号の購入はこちら

詳細を見る

日本の近代洋画には、まだ十分に光が当たっていない名画や作家が数多く存在します。そうした“埋もれた才能”の再評価に長年取り組んできたのが、銀座の老舗・永井画廊。高島野十郎や牧野邦夫、牧野義雄など、再評価のきっかけとなった画家たちのエピソード、現代アートとの違いや、これから注目すべき作家の傾向についてもお話しいただいた。

詳細を見る

浮世絵師・喜多川歌麿――その名は華やかな美人画や春画で知られるが、その筆の裏には幕府への反骨と、底辺で生きる女性たちへの深い共感がありました。 出版統制に抗い、自由な創作を貫いた気骨の絵師。 彼の狂気と創造の軌跡を『ヤバい絵 狂気と創造―死ぬまでに観るべき日本の名画』より一部抜粋・再構成してご紹介します。

詳細を見る

アート市場で再評価が進む“物故作家(洋画)”に焦点を当てた特集号です。画商の視点、オークションのデータ、そして展覧会・連載まで横断的にカバーし、「なぜ今、あの作家が注目されるのか」を多角的に理解できる内容になっています。誌面の目次構成に沿って、『月刊美術』11月号(発売中)の見どころをギュッとご紹介します。

詳細を見る

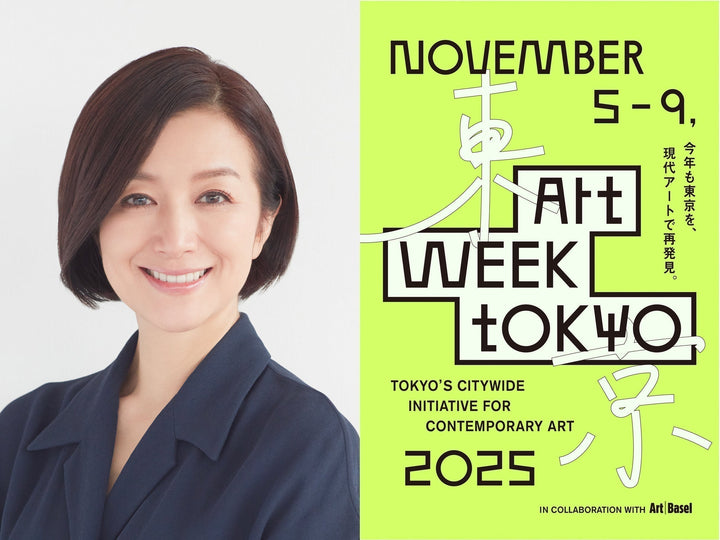

2025年11月5日(水)から9日(日)まで、東京の50以上の美術館やギャラリーが一斉に参加する「アートウィーク東京(AWT)」が開催されます。俳優の鈴木京香さんがアンバサダーを務め、無料シャトルバスや多彩なプログラムを通じて、街そのものを舞台にしたアート体験が広がります。ここでは、今年の見どころや楽しみ方をわかりやすくご紹介します。

詳細を見る

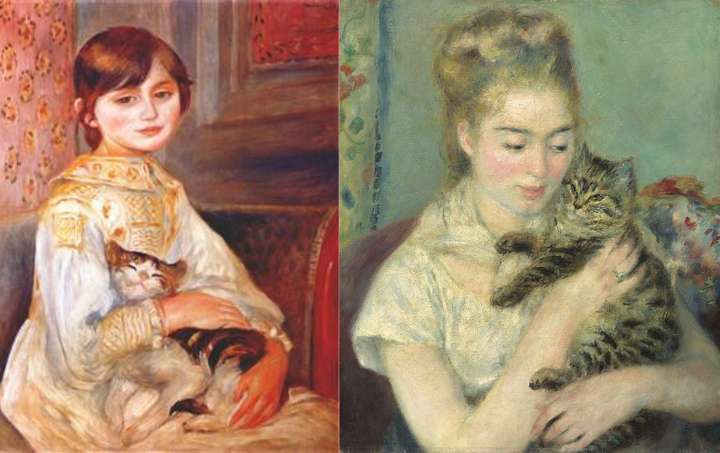

なぜ画家たちはこれほどまでに猫を愛し、描きたがるのでしょうか。この記事では、美術史に名を刻む有名な猫の絵画を辿りながら、画家たちが猫の何に魅了され、インスピレーションを受けてきたのか、その理由を紐解いていきます。

詳細を見る

「取るに足らないけど確かにある感覚」を絵画に閉じ込める。そんな稲田友加里さんの作品には、やわらかな静けさと、不意に笑みを誘うようなユーモアが同居しています。 バニラアイスから着想を得た『あえかな幕間』、洋梨とバクを描いた『抱くしじま』『耽るしじま』。いずれの作品も、夜の“しじま”に浮かぶちょっとした物語のようです。 今回は、幼少期から現在に至るまでの創作の軌跡、そして今回の作品に込めた思いを伺いました。

詳細を見る

富山大学で日本画を学び、その後東京藝術大学大学院へ進み文化財保存学を修了した符琳(フ・リン)さん。中国から日本へと渡り、古典絵画の研究と自身の創作活動を並行しながら、「時間の流れ」や「物事の変化」をテーマに制作を続けています。 その背景にある思考や、日本画との出会い、創作への思いについて話を伺いました。

詳細を見るSIGN UP

会員登録をしていただくと、①購入をスムーズに行える(情報入力の手間が省ける)、②会員限定の特典や情報を受け取れる、③購入履歴やお気に入り商品を管理できる、といったメリットがあります。

会員登録はこちら